-

- “우리는 서로의 용기, 서로의 증언자”

- 한 피해자가 같은 처지의 여성들을 만나고 싶다고 해 마련된 간담회는 많은 것을 발견하는 자리였다. 울면서 안하겠다고 버티다 겨우 했던 각자의 증언이 모이니 국가의 책임을 묻는 증거가 되었다. 피해 여성들은 서로의 목격자이자 증언자, 은폐된 진실을 드러내는 참고인이었다. 서로가 너무나 감사한 존재였다.

-

글 윤경회, 웹진 <결> 편집팀

게시일 2025.07.02

-

- 치유회복을 통합한 국가폭력 조사의 길을 열다

- ‘5·18조사위’의 활동 목적과 방향은 ‘단 한 명의 억울한 피해자도 없도록’ 하는 것이었다. 이를 위해 첫째, 피해자의 상황과 처지를 고려한 조사 방법과 40년 전 사건의 피해를 입증할 수 있는 현실적인 판단 기준을 마련할 것, 둘째, 사건 후 피해자와 가족이 겪은 신체적, 정신적 피해는 물론 사회관계적 피해까지 종합해 이들의 치유와 명예회복을 위한 국가의 책임 있는 조치를 도출할 것, 셋째, 국민들이 피해자의 오랜 상처와 고통을 이해할 수 있는 방식으로 ‘조사보고서’를 작성해 국민통합에 기여할 것 등을 설정했다.

-

글 윤경회, 웹진 <결> 편집팀

게시일 2025.06.18

-

- 일상화된 위기와 폭력, 그럼에도 일어서는 팔레스타인여성들을 만나다

- 국제사회는 팔레스타인 여성들을 이슬람이라는 종교적 틀 안에서 억압받는 피해자로만 인식해왔다. 하지만 아디가 만난 여성들은 스스로를 피해자로 한정하지 않았다. 그들은 자신의 이야기를 적극적으로 드러내고, 역량 강화 교육에 참여하며 점령과 가부장적 질서에 맞서 싸우며 생존과 저항, 연대를 통해 다음 세대를 위한 삶을 만들어가고 있었다.

-

글 이동화

게시일 2025.06.04

-

- 침묵이 여성들의 주요한 기억방식이었다

- “<목소리들>은 그동안 우리 사회가 국가폭력의 피해자들에 대해 얼마나 좁은 시각으로 재단해왔는지를 드러내줍니다. 성희롱을 당했든, 성폭력을 당했든, 원치 않는 결혼을 해야했든, 그 일로 평생의 트라우마에 시달린다고 해도 피해자로 인정이 안 됩니다. 더욱이 여자들은 자신들이 겪어온 고통을 그동안 말하지도 못했습니다. 그저 침묵할 수밖에 없었던 거지요.”

-

글 김옥영, 웹진 <결> 편집팀

게시일 2025.05.21

-

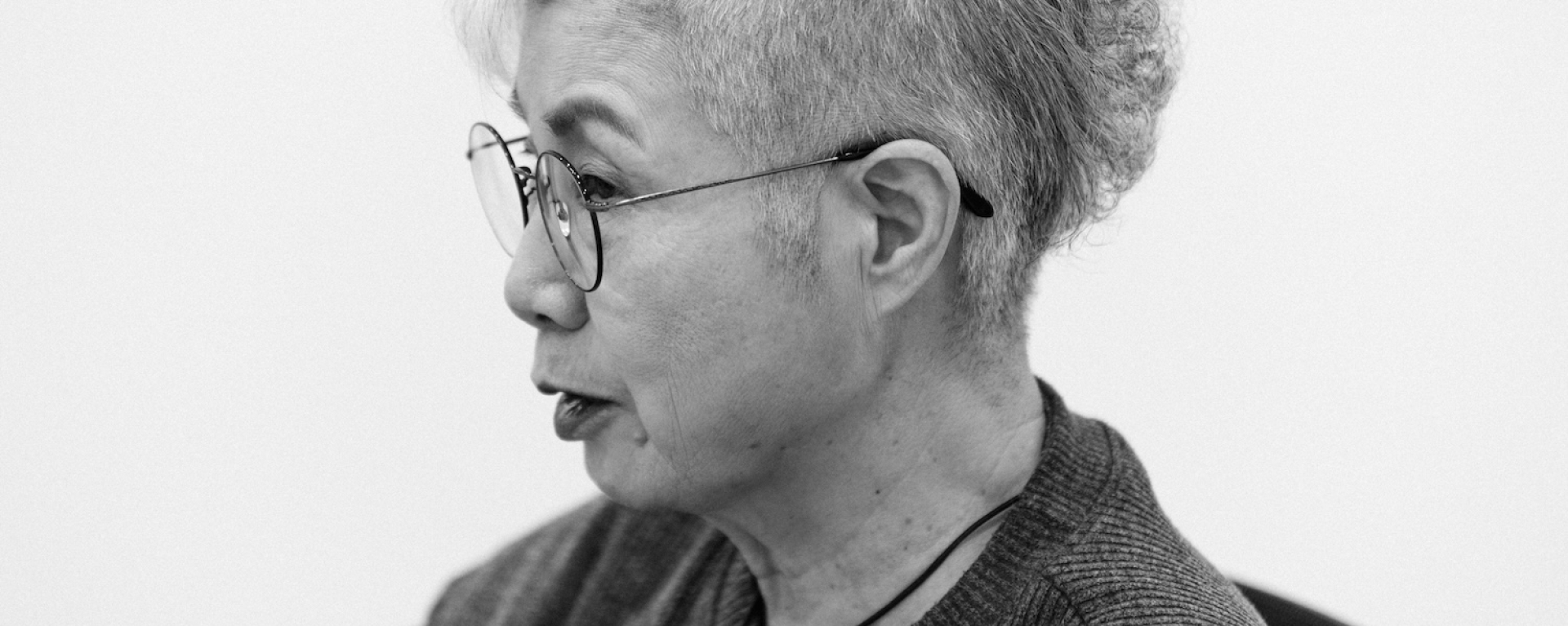

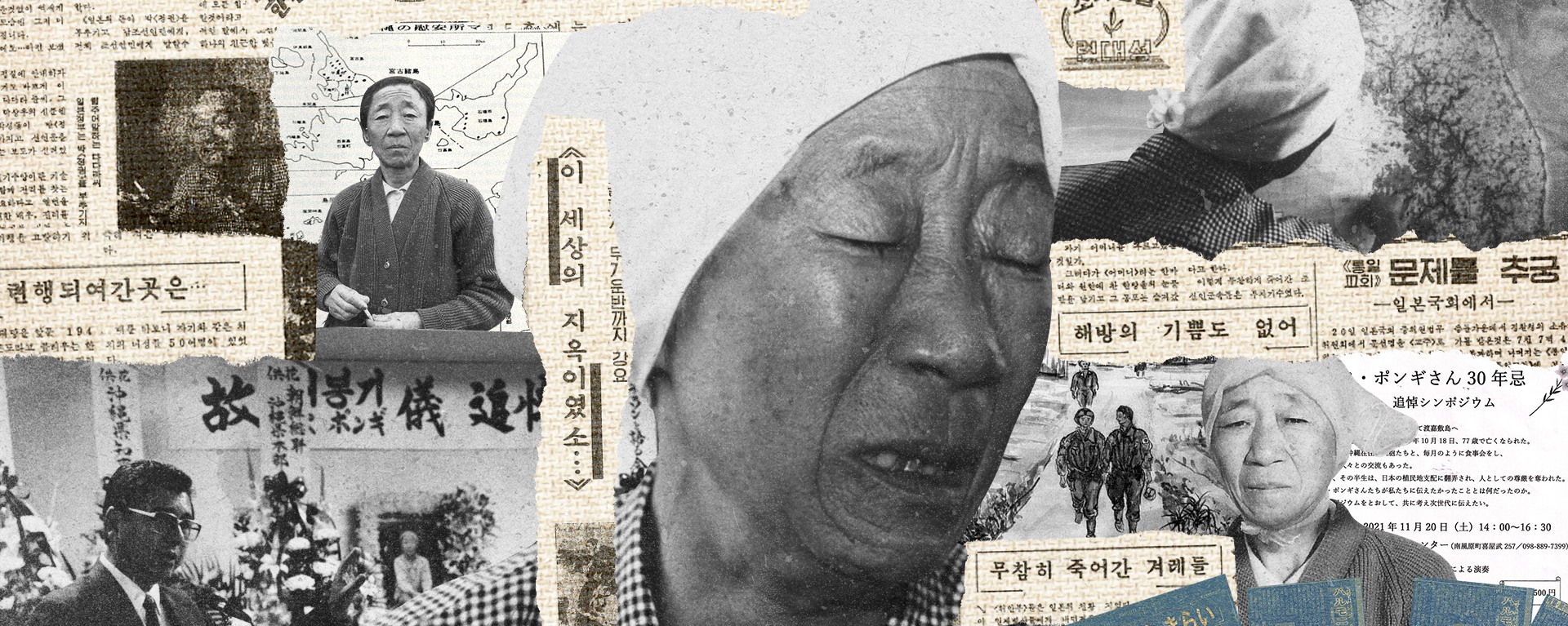

- 귀향하지 못한 '위안부', 애도되지 못한 기억: 배봉기라는 이름

- 배봉기를 다시 기억하는 일이, 단지 ‘국가가 인정한 최초 증언자’라는 새로운 호칭을 붙이는 것으로 끝나서는 안 된다. 그보다는 그녀의 말이 왜 들리지 않았는지를 묻고, 그 침묵을 강제한 구조—식민과 냉전, 그리고 지금까지 ‘위안부’ 운동을 감싸온 국가주의적 해결 틀 자체를 되묻는 일로 나아가야 한다. 진정한 애도는 체제와 제도를 넘어서는 지점에서 시작된다. 우리가 그녀를 기억한다면, 그 기억은 이제 다른 방식의 말하기, 다른 감각의 연대, 다른 시간의 윤리로 이어져야 한다.

-

글 김신현경

게시일 2025.05.07

일본군'위안부'문제연구소의

새로운 소식을 받아보세요